小動物臨床に従事後、飼い主向け電話相談サービスを提供する動物病院の院長を経て、2025年より動物病院の事業承継支援を行うXM&A and COMPANYに所属。

本稿の内容は筆者個人の専門的見解に基づくものであり、所属組織または東京都獣医師会の公式見解を示すものではありません。筆者は関連分野に関係する企業に勤務していますが、公益的観点から記述しています。

東京都獣医師会は会員のみなさまに対して、有益なコンテンツを、以前よりも頻繁かつ定期的に提供してまいります。今回は、なぜ動物病院の事業承継を行うのかという「目的」についてご紹介します。動物病院の事業承継については全5回のシリーズでお送りする予定です。今後、事業承継・M&Aに関する知識を、総論から事例までを含めた様々な視点からお届けいたします。

※シリーズ回数・テーマは変更することがあります

「経営から解放された」、「休みが増えた」、「大きなお金が得られた」など、事業承継でどんなことが起きたかを耳にする機会が増えているのではないでしょうか。しかし、なんのために事業承継をしたのかという、事業承継の目的については意外と語られることが多くありません。

いきなり結論ですが、事業承継の目的は廃業では得られない多くのものを得るためです。それらがなにかをお伝えする前に、まずは廃業に触れたいと思います。

今までは、引退=廃業 という選択がほとんどでした。一生懸命働いてくれている従業員がいても、どんなに飼い主さんや地域に必要とされていても、院長先生が病院を続けられなくなれば病院は閉院し、なくなってしまいます。では、廃業で失われるものはなんでしょうか。従業員は雇用先を、飼い主さんはかかりつけ病院を、地域は獣医療インフラを、院長先生は収入を失います。病院がテナントでしたら原状回復費用としてむしろ支出が増えることさえあります。

一方で、引退=事業承継 だったらどうでしょうか。そうです、廃業で失われるもの全てを守ることができます。これが事業承継を行う目的です。

さらに、事業承継は引退にグラデーションをつけることもできます。即引退をせずとも、経営は新たな院長にお任せしてご自身は日数を減らしながら働き数年後に完全引退をする、といった選択も可能になります。「ご自身がどのような引退をデザインしたいか」というのも大きな目的の一つになります。

なお、継続勤務をどれくらい希望されるかはお相手選びと密接に関わってきます。お相手をテーマにした記事は今後掲載予定です。

事業承継の目的を上記のカテゴリーでご説明いたします。でもその前に、そもそも引退=廃業 という形が一般的になっている根本的な理由について考えてみましょう。

引退=廃業 となる一番の理由、それは後継者不足です。

疲れが取れにくくなった、手術の時に視力の衰えを感じたなど、ふとしたときに院長の頭には「引退」の二文字がよぎります。親族に後継者がいれば、廃業という結論には至りません。

ところが、昨今は獣医師の子どもがあたりまえに獣医師になる時代ではなくなりました。自主性・多様性が重視される中で、獣医師以外の道を選ぶことも少なくありません。これは獣医師に限らず、中小企業全体でも親族への承継は減少傾向にあります。高度経済成長期にはおよそ9割が子息への継承をしていた時代から、現在では3割程度にまで下がりました。

※帝国データバンク、日本経済大学大学院

勤務医に後を継いでもらうという選択もありますが、そのような環境に恵まれることはそう多くはありません。そのため、院長になにかあれば病院の継続が困難になることは必至です。そこで選択肢に挙がるのが「第三者承継」いわゆる事業承継です。「自分になにかあったとしても皆のために病院を残したい」という想いからこの検討が始まります。。

引退=廃業 にならないように第三者の中から後継者を探し、継いでもらうことが事業承継なのです。

まず最初に、院長ご自身の未来のために得るべき「時間」と「お金」の大切な話です。ほとんどの動物病院長が、多大な時間を捧げて動物病院を守ってきました。「この30年で家族で旅行に行ったのは、冠婚葬祭のみ」という院長もいます。せめて老後は夫婦や子供、孫と過ごすかけがえのない時間を増やしたいと考えるのは当然のことです。

そして、時間と同じくらい重要なことが老後の資金です。事業承継では、動物病院の権利を売却することで、その売却益※を得ることができます。個人事業であっても数千万円、勤務医が複数人いる場合は1億円を超えることもめずらしくありません。継続して勤務する方法もあり、その場合には給与収入や家賃収入も継続的に得られることもあります。

人生100年時代において、一般的な経営者退職金共済などの仕組みだけでは賄えない、極めて現実的な問題がそこにはあります。事業承継のご相談をいただく院長のほとんどが「資金面での老後の心配」をやや遠慮気味にお話されますが、後ろめたさを感じる必要はなく、それはむしろご自身とご家族を養ってきたこれまでの動物病院経営の延長線上にあります。家族を(これからも)養うための努力は当然であり、何も後ろめたいことではないはずです。

※売却益には、事業形態が個人事業主であれば所得税が、法人であれば法人税が課されます。

事業価値 の算出方法にはいくつかの種類がありますが、動物病院の価値を最も適切に算出できるのはディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)という計算方法です。今までの利益とこれから生み出されるであろう将来の利益から病院の価値である事業価値を算出します。この算出方法のデメリットは、非常に複雑で手間がかかるという点です。

事業価値が高くなるポイントはなにか、自分の病院はどれくらいの価値になるかなど、事業価値をテーマにした記事は今後掲載予定です。

事業承継で守ることができるものは、そのまま事業承継の目的となります。まずは、従業員の雇用を守るという目的からみていきましょう。先ほどもお伝えしたように、廃業により従業員の雇用は失われてしまいます。

長年病院を支えてくれている従業員は家族のような存在でもあり、ほとんどの院長は、「従業員の雇用を継続させてあげたい」と強い思いを示されます。ご自身の年齢、体力への不安があったとしても、信頼できる相手に事業承継をして従業員の雇用を守ることができるならば、それに越したことはないからです。

事業承継のお相手には、個人獣医師、グループ病院、企業、ファンド※などが挙げられますが、お相手が誰であっても今までの雇用と条件を継続する形となることがほとんどです。原則と言っても良いかもしれません。

ただし、相性もありますので、どうしてもお相手から許諾が得られなかったり、逆に従業員が「今の院長以外の下では働きたくない」となることもあります。このような場合は雇用の継続を無理強いすることはできません。

※ファンド(PEファンド)とは、投資家から集めた資金を元手として成長が見込める企業(ここでは動物病院)のM&Aを行い、経営支援等を行いながら企業価値を高めて最終的には上場を目指したり再度売却をすることで利益を得る企業のことです。

経営者が守りたいものとして、「従業員」の次に挙がるのが「顧客」です(中小企業庁)。動物病院においては飼い主さんと動物です。長らく動物病院で臨床を続けてきた中で背負う地域獣医療への責任は重く、廃業に後ろめたさを感じる院長も少なくありません。

事業承継では、経営者は変われど、動物病院そのものは残ります。これまで診つづけてきた飼い主さんを、引き続き診療することができます。背負ってきた地域獣医療のインフラを守ることができます。

一般的に、事業承継をした後も病院はそのまま運営されます。事業承継をする相手や諸条件によっても異なりますが、ここでは主に個人獣医師への一般的な承継をベースに記載します。

獣医師への個人間の承継では、一般的に院長が交代となることがほとんどです。前院長は非常勤として勤務を継続するか、完全に引退するかを承継者との間で相談します。

従業員にはできるだけ事業承継の直前まで開示をしないことが一般的で、これは初期反応として「院長がいなくなるかもしれない悲しみ」と「環境変化への不安」が起きやすいためです。しかし、院長および承継相手の先生から丁寧に説明したり面談する機会を持つことができる承継直前ではそうした不安は払拭しやすく、ほとんどの場合、従業員は全員が継続勤務を選択します。

飼い主さんにとっても当然ながら不安はあります。しかしここで重要なのが「前院長が残るかどうか」です。院長が交代となっても、信頼する前院長が週に1-2回でも診察する機会があれば、より安心して通いつづけてくれやすくなります。ただし最も重要なことは、そこに病院があり続けることです。そのための手段としての事業承継ということを伝えることが大切です。

これまで一人で診療をしていた個人病院では、新たな若い院長先生が担うことでこれまでにはなかった強みを発揮できることが多くあります。これまでの病院の特色と合う相手であれば、専門性をより深めることができますし、逆に畑の違う相手であれば診療の幅を広げることができます。

これまでは一週間のほとんどを働いていた時間の過ごし方から余裕が生まれ、承継直後はまずご夫婦で旅行に行かれる方が多い印象です。しかしその後は、急に時間的余裕が生まれることから戸惑いも多く「完全引退せず、週1日でも臨床を継続しておけばよかった」と感じる先生も多いようです。臨床から離れてみて初めて「臨床や仕事がこれほど好きだったのか」と感じやすいようです。

新院長に対して過干渉になってしまうとうまく行かないことも多いですが、付かず離れずくらいのほど良い距離感を保ちながら(例え2階に住んでいたとしても)、相談に乗ったりたまに臨床を手伝うといった形が良いのかもしれません。

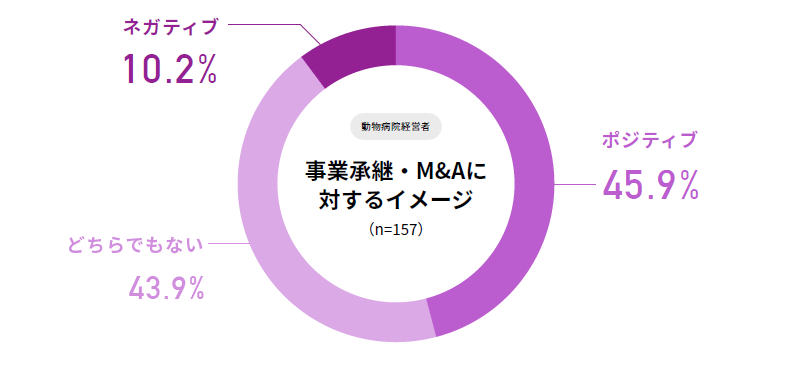

一昔前は、病院を売ることは悪、廃業は引き際が潔い、というような風潮がありました。ですが、事業承継によりこんなにも多くのものを守れるのであれば、経営者として事業承継を選択肢に入れることは当然のことです。また、今では事業承継についてネガティブなイメージを持っている開業医は1割程度しかいません。

なにより、大切に守り育ててきた病院に魅力と価値を感じ、是非譲り受けたいという後継者が見つかることは本当にすごいことであり胸を張って誇れることです。

事業承継の目的、それは「獣医療を未来へつなぐこと」です。承継で得られる売却益はその対価なのです。