うつ病や適応障害などのメンタルヘルス対策は近年大きな社会問題となっています。特に獣医師は一般労働者よりも燃え尽き症候群や慢性的な疲労感を抱えやすいという報告もあり、獣医療業界におけるメンタルヘルス対策は、喫緊の課題といえます。

院長、勤務スタッフが「動物や誰かのために頑張る」その前に、自分自身の「心の健康づくり」のためのヒントとなれば幸いです。

現場で始める「聞く力」と相談の仕組みづくり

近年、獣医療分野でもスタッフのメンタルヘルスへの配慮が求められるようになってきました。中医療の現場では、日に命と向き合いながら高度な専門性と強い責任感を求められる一方で、精神的なケアの仕組みが十分に整っていない現状があります。

今回は獣医師資格をもちながら、産業カウンセラーとして現場支援を行う宮下ひろこ先生に「3つの予防」と「4つのケア」を軸にした考え方から、個人面談や相談体制づくりの実践的なポイントまでお話を伺いました。

獣医師がメンタルヘルスを抱えやすい理由とは?

- 三宅

- 近年、獣医師がメンタルヘルスの問題を抱えるケースが増えていると耳にします。そもそもなぜ、獣医師という職業は心の不調を抱えやすいのでしょうか?

- 宮下

- 動物の命と日々向き合う仕事であることはもちろんですが、一つの要因として、時間のコントロールが難しい点が考えられます。動物病院の仕事は、急患対応や手術の延長などでスケジュールが大きく変動することが多く、自分で時間を管理するのが難しい環境のため、ストレスを抱えやすいのです。

- 三宅

- なるほど、確かにその場その場での判断や対応が求められますよね。

- 宮下

- 応用力も常に求められるため、瞬時に判断して動かなければならない緊張感があります。さらに、命と向き合う職業であるという責任も重く、獣医療の知識や技術を日々アップデートし続けるプレッシャーもあると考えられます。

- 三宅

- 飼い主さんとの関係も、心の負担につながることがあるのでしょうか?

- 宮下

- おっしゃる通りです。飼い主さんからの期待や要望には個人差があり、その気持ちに寄り添いつつ、現実的な対応を考えるということだけでも大変だと思います。また、理不尽なカスタマーハラスメントなどもあり、今まで以上にコミュニケーションに気を配る必要がある点も負担になります。

メンタルヘルスを守る「3つの予防」と「4つのケア」

- 三宅

- 「メンタルヘルス対策」というと、何から始めればいいのか分からないという声もありますが、基本的な考え方はあるのでしょうか?

- 宮下

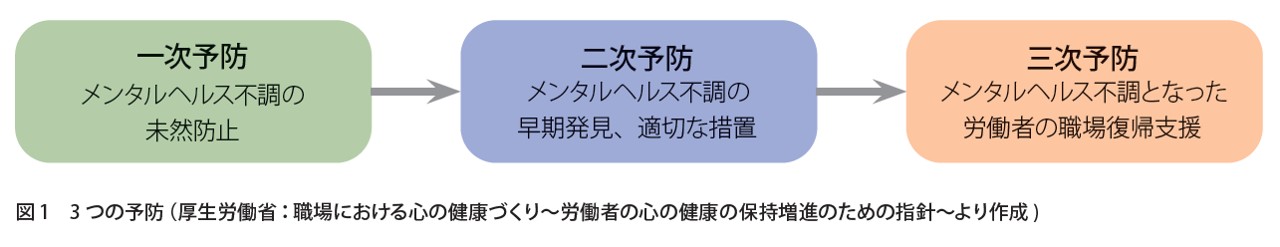

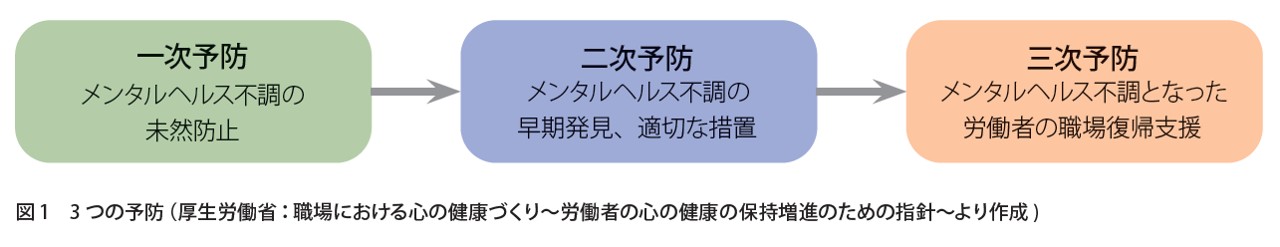

- はい。厚生労働省が示している考え方として、「3つの予防(図1)」と「4つのケア(図2)」という枠組みがあります。この枠組みは、職場で心の健康を守るために必要な視点を整理したものです。

- 三宅

- まず「3つの予防」にある、「一次予防」というのはどういった内容でしょうか?

- 宮下

- 「未然防止」といって、ストレスの原因を職場から取り除き、そもそも不調が起きないようにすることを指します。例えば、ストレスチェックの実施や、メンタルヘルスに関する研修、働きやすい職場環境を整備することなどが含まれます。

- 三宅

- 次に、二次予防というのは何でしょう?

- 宮下

- 「早期発見・早期対応」のことです。スタッフの様子に早く気づき、必要があれば声をかけたり、面談を行ったりして、悪化する前に手を打つということですね。

- 三宅

- そして三次予防は、実際に不調をきたした後の話ですよね?

- 宮下

- そうです。三次予防は「再発防止・職場復帰支援」がテーマです。休職したスタッフの復帰をどうサポートするか、再び同じ状況に陥らないようにどう環境を整えるかということが大切になります。

- 伊藤

- 休職から復帰までをサポートするのはとても大変そうですよね。

- 宮下

- そうですね。復職支援まで院長先生が1人で行うことは大変ですので、従業員のご家族や主治医、外部専門家などと連携して行うことが望ましいです。

- 三宅

- ありがとうございます。それでは「4つのケア」についても教えてください。

- 宮下

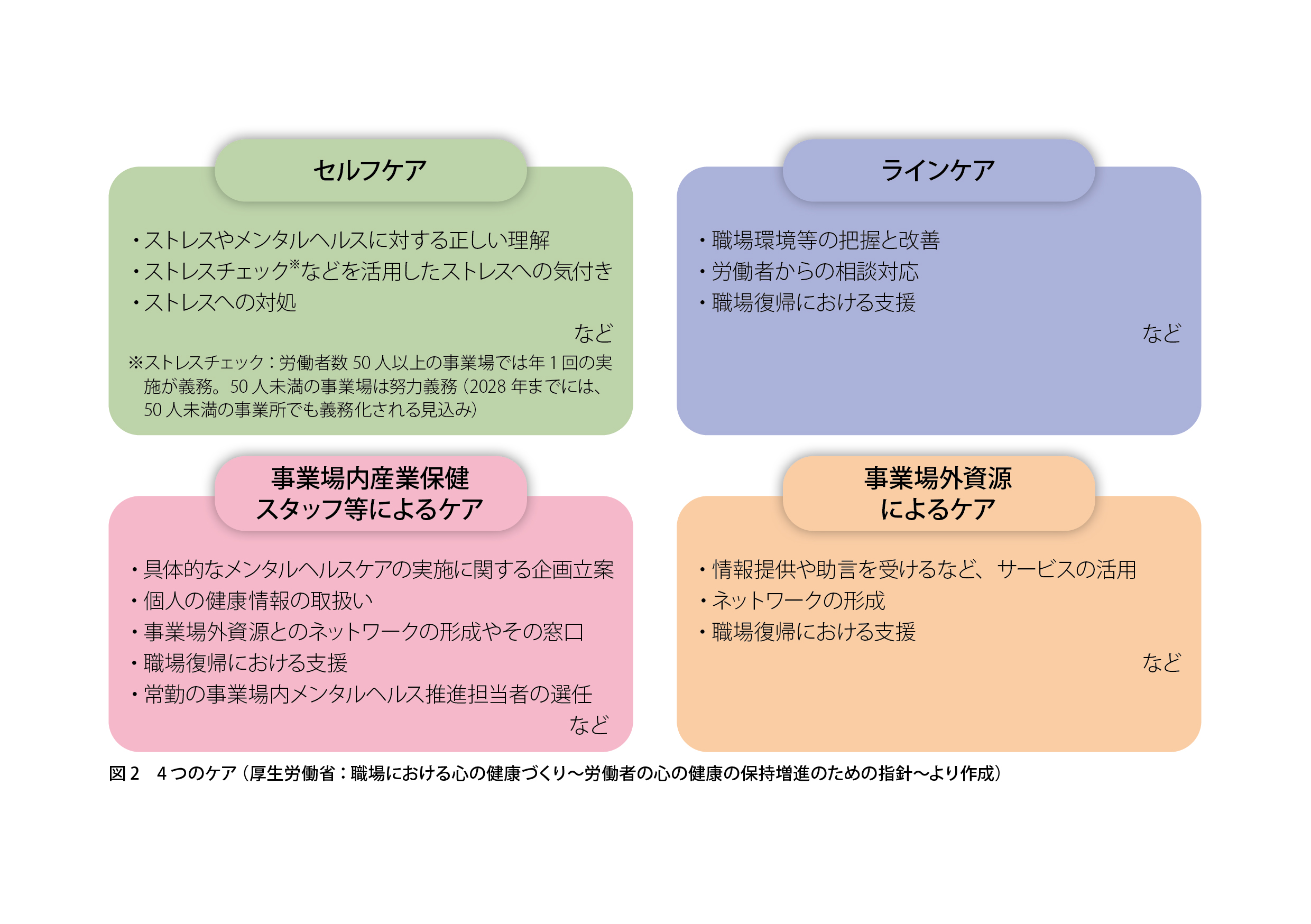

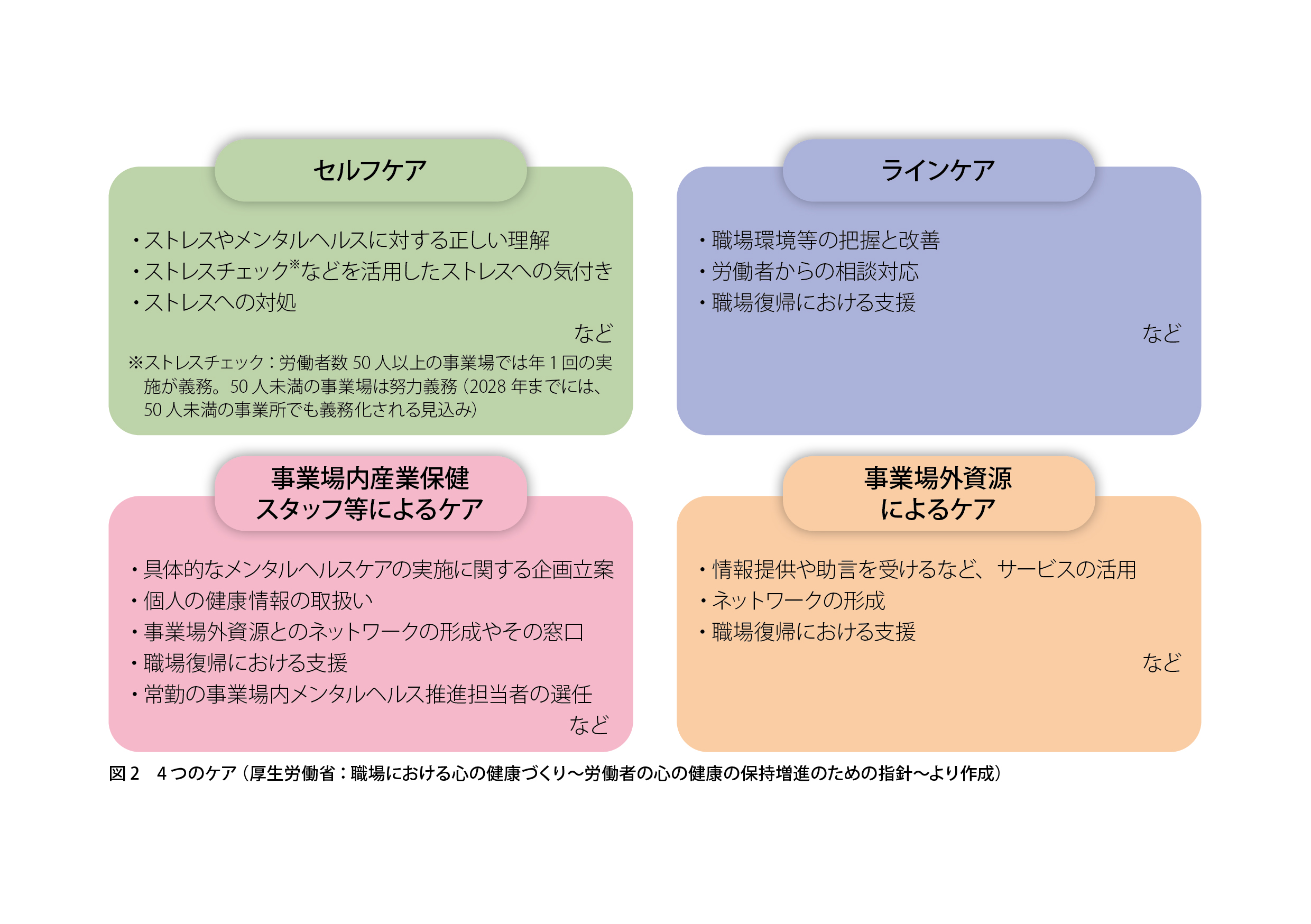

- 「4つのケア」は、誰がどのようにメンタルヘルスのケアを担うか、という視点で考えると分かりやすいですね。

- 三宅

- まず「セルフケア」は、自分自身で行うものですよね?

- 宮下

- そうです。自身のストレスの状態に気づいて、自分なりに対処できる力を身につけることが基本になります。休息をとったり、趣味を楽しんだりするのもセルフケアの一つです。

- 三宅

- 続いて、「ラインケア」は現場の上司やリーダーが関わる形ですね。

- 宮下

- はい。管理監督者が部下の変化に気づいて声をかけたり、必要な支援につなげたりする役割です。

- 三宅

- それでは、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」とは何でしょう?

- 宮下

- こちらは、企業であれば産業医や衛生管理者などによる支援を指します。動物病院では常駐していることは少ないですが、常時50人以上スタッフがいる動物病院では配置されています。

- 三宅

- 最後に「事業場外資源によるケア」ですね。

- 宮下

- はい。これは、外部のカウンセラーや医療機関、地域産業保健センターなどを活用する方法です。院内だけでは対応が難しい場合、専門機関に相談することで、より適切な支援につながることがあります。

普段から相談しやすい環境づくりが必要

- 三宅

- メンタルヘルス対策として、どのような工夫が有効であると感じますか?

- 宮下

- まずは業務内容を見直し、個々の負担を軽減する工夫が必要です。例えば、ITなどを活用して業務の効率化を図ることや、残業を削減するなど働き方を見直すことです。

あとは、話しやすい環境づくりも大事ですね。個人面談の時間を作るのは難しい場合もあると思いますので、朝礼でポジティブな話題から始める、お互いに気持ちの良い挨拶を日々心がけるといった小さな工夫から始めるのが良いのではないでしょうか?

- 三宅

- 例えば診療の合間に1on1ミーティングを導入することが難しくても、ちょっとした相談であれば普段からできそうですよね。

- 宮下

- そうですね。普段から話しやすい関係性ができていれば、帰りの時間などにちょっとした相談もしやすいですよね。ほかにもお茶の時間を設けたり、他愛のない話ができる食事会やイベントを開いたりするのもおすすめです。日常の中に「話しやすい時間」を意識的に作ることが、相談しやすい環境づくりにつながると思います。

- 伊藤

- 一方で、規模が大きい病院になると院長先生と話し合う機会が少なくなると思います。そうした際に一人ひとりの意見を聞くためにはどのような取り組みが必要でしょうか?

- 宮下

- スタッフが5~6人程度の小規模なうちは、日々のコミュニケーションである程度カバーできるかもしれませんが、それ以上の規模になってきたら、個人面談を取り入れる意義は大きいです。理想は毎月1回ですが、最低でも年2回は全員と話す機会をつくっていただきたいです。

- 三宅

- 新人スタッフの場合は、もっと頻度を上げた方がいいのでしょうか?

- 宮下

- そうですね。できれば、最初の3カ月間は月1回程度のペースの面談をお勧めします。2~3回目になると、最初は言いづらかった話を打ち明けてくれることもあり、メンタル不調がある場合は早期対応ができます。また、院内では話しづらいことでも、私のような外部の立場であれば話しやすいと感じていただけるケースもあります。

院内での相談役に求められる資質と傾聴力の高め方

- 三宅

- 院内で個人面談を実施する場合、どのような人が相談役として適任だとお考えですか?

- 宮下

- 相談役となると、ある程度の経験があり、かつ客観的に物事をみられる人が適任です。特に「話を評価せずに聴く姿勢」が重要で、共感しつつも感情に巻き込まれすぎない距離感が求められます。

- 三宅

- 共感しすぎると、相談を受ける側が疲れてしまうこともありますよね。

- 宮下

- その通りです。話を聴くだけでなく、必要に応じて内容を院長へどう伝えるか、その調整力や柔軟性も必要です。また、プライバシー保護への配慮も必要です。相談者とすり合わせた上で伝える工夫ができる人が適していますね。院長に直接言いづらいことも、相談役を通すことでスムーズに伝わることがあります。

- 伊藤

- 相談役になる人が傾聴力や共感力を高めるためには、どのような考え方やトレーニングが参考になりますか?

- 宮下

- まずは「人の話をきちんと聴く」トレーニングですね。自分の感情を処理しながら、冷静に対応する力を養う傾聴トレーニングができると理想的です。相談時はアドバイスをしたくなるものですが、まずは言葉を挟まずに聴くことを、身近な人との日常の会話で意識してみるだけでもトレーニングになります。

- 伊藤

- トレーニングでスキルを磨けるというのは心強いですね。

院長自身のメンタルヘルス対策

- 伊藤

- これまでスタッフのメンタルヘルスについて伺ってきましたが、実は院長自身が一番ストレスを抱えている、というケースも多いのではないでしょうか?

- 宮下

- 多いですね。経営はもちろんですが、通常の診療も大変な上に、スタッフの育成やクレーム対応など、すべてを背負っている院長はプレッシャーの連続です。しかも、「自分が頑張らないと」と思い込んでしまう傾向が強い場合、なかなか休めなかったり相談できなかったりするのが現実です。

- 三宅

- では、院長自身が健康的に働き続けるためには、どのようなケアが必要でしょうか?

- 宮下

- まず、自分のための時間を確保することが重要です。半日だけでもしっかりと休む、好きなことに取り組む、趣味を持つなど、リフレッシュできる時間を「あえて」設けることが大切です。休みをとることで、結果的にスタッフとの関係や業務の効率も良くなります。例えば、勤務医に任せて半日だけ院を離れるだけでも、気持ちがずいぶん変わると思います。

- 伊藤

- 心の拠り所として「人とのつながり」も有効でしょうか?

- 宮下

- とても有効です。同じ悩みを抱えている人との交流、また趣味などの新たなコミュニティの人とつながることでも、視野が広がり、気分転換にもなります。

- 三宅

- 業界外とのつながりも、良い刺激になるのですね。

- 宮下

- はい。「獣医師」という肩書きから一度離れて、自分自身に戻る時間を持つことが長く健やかに動物病院を続けていくために欠かせないと思います。

院長のスタッフとの関り方がチーム全体の健康へつながる

- 伊藤

- 院長先生方に向けて、何かメッセージがあればお願いできますか?

- 宮下

- ご相談で多いのがスタッフ育成についての質問ですが、「見て覚える」だけの指導では、今の若い世代には伝わりにくいということを意識する必要があります。何をどうすればいいのかを、言葉にして丁寧に伝える工夫が必要です。指導する側にとっては面倒に感じることもあるかもしれませんが、それが結果的にスタッフの自立や定着につながります。

- 伊藤

- 任せ方も大事ですよね。

- 宮下

- はい。全てを院長が決めてしまうのではなく、スタッフに「任せる」ことも大切です。自分で考え、判断する経験を通じて、自己肯定感や自己効力感が育まれていきます。これがメンタルの安定にも直結します。

- 三宅

- 感謝の伝え方も、組織づくりにおいて大切ですよね。

- 宮下

- その通りです。動物病院では、日々の業務が忙しすぎて、「ありがとう」や「助かったよ」といった声かけを忘れてしまいがちです。でも、スタッフは皆それぞれに頑張っていますし、その努力を「当たり前」にせず、お互いに認め合う文化があると、それだけで雰囲気は変わります。

- 伊藤

- あとはやはり、院長自身が元気であることですね。

- 宮下

- そう思います。院長が疲れていたり、気分に波があったりすると、それは必ずスタッフに伝わります。まずは自分を整えること。それが結果的に動物病院内の空気を良くし、離職も減っていくはずです。

- 三宅

- 最後に、動物病院のよりよい環境づくりについて一言お願いします。

- 宮下

- 命と向き合う現場はどうしても緊張感が高まりやすいものです。ただ、その中でも何かあれば相談できる、意見を言える、ちょっとした雑談ができるような、“余白”のある職場をつくってほしいと思います。スタッフも院長も、無理をしすぎず、長く働ける環境づくりを目指していただけたらうれしいです。

宮下先生おすすめ書籍・おすすめサイト

相談を受ける方向けのおすすめ書籍

- 大谷佳子著:対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便利帖、翔泳社、2017.

コミュニケーション力を高めるための情報やスキルがわかりやすくまとめられています。

- 上谷実礼著:ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘルスサポート、メディカ出版, 2020.

職場でメンタルヘルス不調者をサポートする立場の方向けにまとめられた良書です。

- 岩井俊憲著:働く人のためのアドラー心理学、朝日新聞出版2016.

働く人向けに書かれたアドラー心理学に触れる入門書です。

経営者・管理者向け

- 大阪商工会議所編:メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テキスト(ラインケアコース)、第5版,中央経済社、2021.

管理監督者が覚えておきたいラインケアについての情報満載です。

- エ・姫井昭男著:働く人のメンタル不調サポートブック、診断と治療社、2024.

代表的なメンタル障害への理解が深まり、復職支援のコツなどが解説されています。

おすすめの情報サイト

宮下ひろこ先生のプロフィール

大学卒業後、小動物臨床に従事。その後、心理学やカウンセリングを学び、2007年より、動物に寄り添う一人ひとりの想いと自己肯定感を大切に、感謝し合える動物病院づくりをサポート。現在は、スタッフコーチング、キャリアカウンセリング、ペットロスサポートなど、動物病院に関わる人々への相談支援や研修を行うほか、自信を持って主体的に人生を歩む力を育むことを目的に、心理学やコミュニケーションスキルを学ぶ研修も行っている。

※本記事はTOJUジャーナル7月号の特集内容から一部修正を行い、掲載しました。